Publicité

Manière de voir

Littérature en créole : «Cahier d’un retour au pays natal» d’Aimé Césaire devient «Dan balizaz barlizour» par Michel Ducasse

Par

Partager cet article

Manière de voir

Littérature en créole : «Cahier d’un retour au pays natal» d’Aimé Césaire devient «Dan balizaz barlizour» par Michel Ducasse

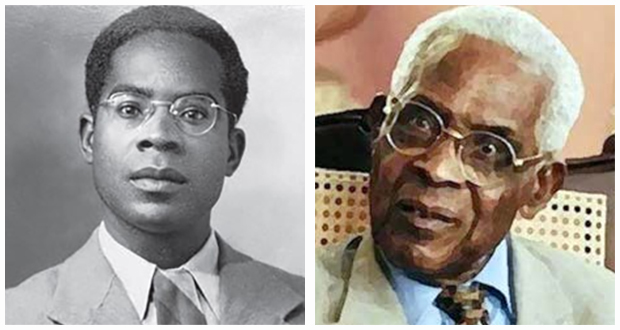

■ Aimé Césaire est né en Martinique en 1913.

Un élan pour la littérature mauricienne en créole. Le poète Michel Ducasse propose une traduction en créole d’un chef-d’oeuvre de la littérature, Cahier d’un retour au pays natal, du Martiniquais Aimé Césaire, un des pères fondateurs du concept de la «négritude». La première publication de ce Cahier en créole dans le monde. Le lancement est prévu pour vendredi, le 21 mars, à 18 heures à l’Institut français de Maurice, à Rose-Hill, en présence de Jacques Martial. Ce dernier a créé cette oeuvre sur scène. Le théâtre de Port-Louis l’avait accueilli en 2006. Ce fin connaisseur de Césaire a d’ailleurs écrit la préface de Dan balizaz barlizour, suite à une longue amitié entre lui et Michel Ducasse.

Qui est Aimé Césaire ?

Notre compatriote est intarissable sur ce long poème et son célèbre auteur tant il s’en est imprégné. Il nous esquisse un bref portrait de ce plus grand écrivain noir de la francophonie.

Né en Martinique en 1913, Césaire publie son Cahier dans une revue en 1939 alors qu’il étudie à Paris où il lance, avec Léopold Sédar Senghor et Gontran Damas, le mouvement littéraire que l’on qualifie de «négritude». À 50 ans, il devient le député de Fort-de-France, tout en publiant des pièces de théâtre, des études et des essais, qui s’élèvent contre le colonialisme.

Il meurt en 1995, non sans avoir été reconnu comme un géant de la littérature. Certains auraient même souhaité que sa dépouille soit transférée au Panthéon.

La découverte de cette oeuvre par Ducasse est un déclencheur. Aujourd’hui encore, elle exhale tant de modernité sur l’identité noire, les séquelles de l’esclavage et comment Césaire a intériorisé le concept abject de race inférieure.

L’écriture de Césaire a fait école. Pour Ducasse, le Cahier, «c’est un long poème pour et par lui-même. Il écrit en français mais pense en créole. L’oeuvre est un mélange de poésie écrite avec de longs passages plus oraux. En 2023, j’ai été invité à une résidence en Martinique (voir photo) pour intégrer un jury littéraire pour une table ronde sur Césaire. Mon rêve même avant était de traduire le Cahier. J’ai fait part de mon intention, notamment à la Médiathèque mais aussi à Présence Africaine, maison d’édition, qui détenait les droits».

Ducasse veut aller plus loin. Passer seulement deux mois en Martinique est insuffisant. «Avant même cette résidence, qui a réglé tous les frais, j’avais déjà traduit le tiers de l’oeuvre. J’ai réussi à rester trois mois sur place pour connaître les lieux, le bureau/sanctuaire d’Aimé Césaire. Sa famille m’a même accueilli.» Une démarche en profondeur donc.

Pour ceux qui connaissent cette oeuvre devenue universelle, Ducasse s’en tient à son but : «Je n’ai jamais connu autant de difficultés pour traduire en créole. Cela m’a pris 15 heures rien que pour la première page. Imaginez maintenant comment traduire certains passages relevant du surréalisme, suite à la rencontre de Césaire avec André Breton, le père du surréalisme. Ce denier a d’ailleurs écrit une préface remarquable au Cahier dans l’édition de 1947. En voici un tout petit extrait : La parole d’Aimé Césaire, belle comme l’oxygène naissant… Et elle se tient debout la négraille. La seule chose au monde qu’il vaille la peine de commencer la fin du monde, parbleu !»

Aimé Césaire, pour sa part, dans son texte fondamental pour la génération de la négritude écrit : «Aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l’intelligence, de la force.» Dans les années 70/80, il estimait que la langue créole n’était pas encore prête, tout en faisant l’éloge de la créolité de la jeune génération.

Les négociations pour les droits ont pris du temps, notamment avec Suzanne Diop, directrice de Présence Africaine, qui gère tout le catalogue. Entre-temps, Ducasse s’est livré à un travail de préparation. Il a consulté les différentes tentatives et s’est heurté à de grosses difficultés pour la traduction. Mais, dit-il : «Je voulais coller au texte et non pas l’adapter. Pas question de paraphraser non plus. Comment faciliter la lecture en créole quand les structures du son poème ne laissent pas de choix puisqu’il n’y a pas de ponctuation ?» Cependant, il s’est attelé à son huitième recueil, incontestablement le plus ardu.

Comment, par exemple, a-t-il fait pour traduire le titre ? Ducasse repère une anaphore dans l’oeuvre (figure de style, qui consiste à répéter le même mot au début d’un ensemble de phrases). C’est ainsi qu’Au bout du petit matin, interprété au second degré, donne le titre Dan balizaz barlizour. La notion d’un bout à l’autre.

Encore que les étroits d’esprit ne verront pas le lien avec notre île, soit la quête d’identité et le métissage. À force de pratiquer ses gammes, Ducasse détecte clairement les similitudes. En pleine traduction, il s’exclame : «Li pe koz Moris la. C’est sur mon pays.» (voir hors-texte). Ducasse, intarissable, n’a droit ici qu’à une simple présentation. À se demander s’il ne devrait pas faire une lecture et parler de sa publication en créole mauricien. Cette oeuvre de Césaire est étudiée dans les lycées en France.

Au programme

N’hésitons pas à proclamer que cette publication doit figurer dans les cursus à l’université de Maurice au moment où l’on recherche des textes solides en créole à mettre au programme. Faisons fi des chapelles trop jalousement gardées. Ce n’est pas à Michel Ducasse de prendre une telle décision. À bon entendeur, salut !

Laissons Césaire conclure : «Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes. Je ne suis d’aucune nationalité prévue par les chancelleries. Homo sum!»

Extre an kreol

E mo ava dir li ankor :

“Mo labous pou labous bann maler ki pena labous, mo lavwa pou lavwa la liberte bann seki tonbe dan prizon dezespwar.”

E kan mo pe vini mo pou dir momem :

“E sirtou mo lekor ek ousi mo lam, tansion zot krwaz lebra avek enn konport-man steril spektater, parski lavi pa enn spektak, parski enn lamer douler pa enn lasenn teat, parski enn zom ki kriye pa enn lours ki danse…”

■ Michel Ducasse en Martinique.

■ Michel Ducasse en Martinique.

Publicité

Publicité

Les plus récents